高齢な親の災害対策、皆さんはどうされていますか?「備蓄は大変そう」「何をどれくらい用意すればいいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。そこで今回は、高齢の親とも無理なく取り組める備蓄法、「ローリングストック法」をご紹介します。特に、介護が必要な親を持つ家族が安心して災害に備えられるよう、具体的なポイントをお伝えします。

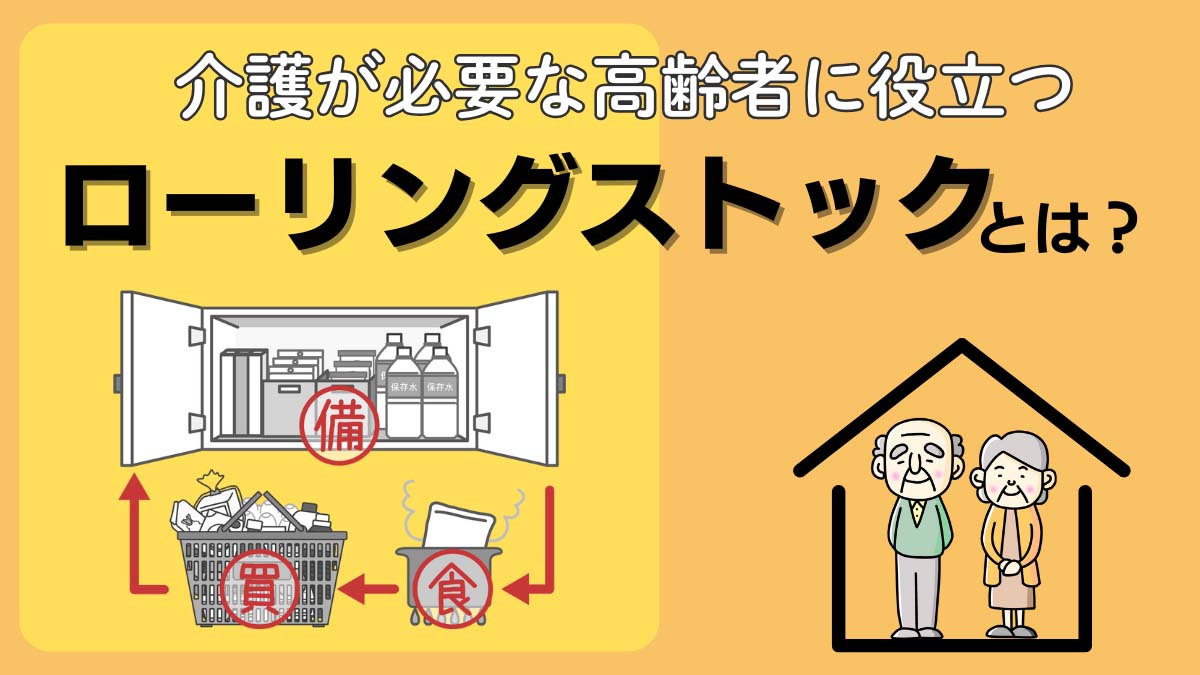

ローリングストック法って何?

ローリングストック法とは、普段から食べ慣れている食料品や、日常的に使っている生活用品を少し多めに購入し、使った分だけ補充していく備蓄方法です。これまでの「非常食を保管しておき、災害時にだけ食べる」という方法とは異なり、日常生活の中で自然と備蓄が進むのが大きな特徴です。これにより、災害時に備蓄品が足りなくなることを防ぎながら、常に消費期限の新しいものがストックされている状態を保てます。

この方法は、物理的なモノだけでなく、災害時に役立つ「情報」や「準備」を常に最新の状態に保つことにも通じます。

なぜ高齢の親にローリングストック法がおすすめなの?

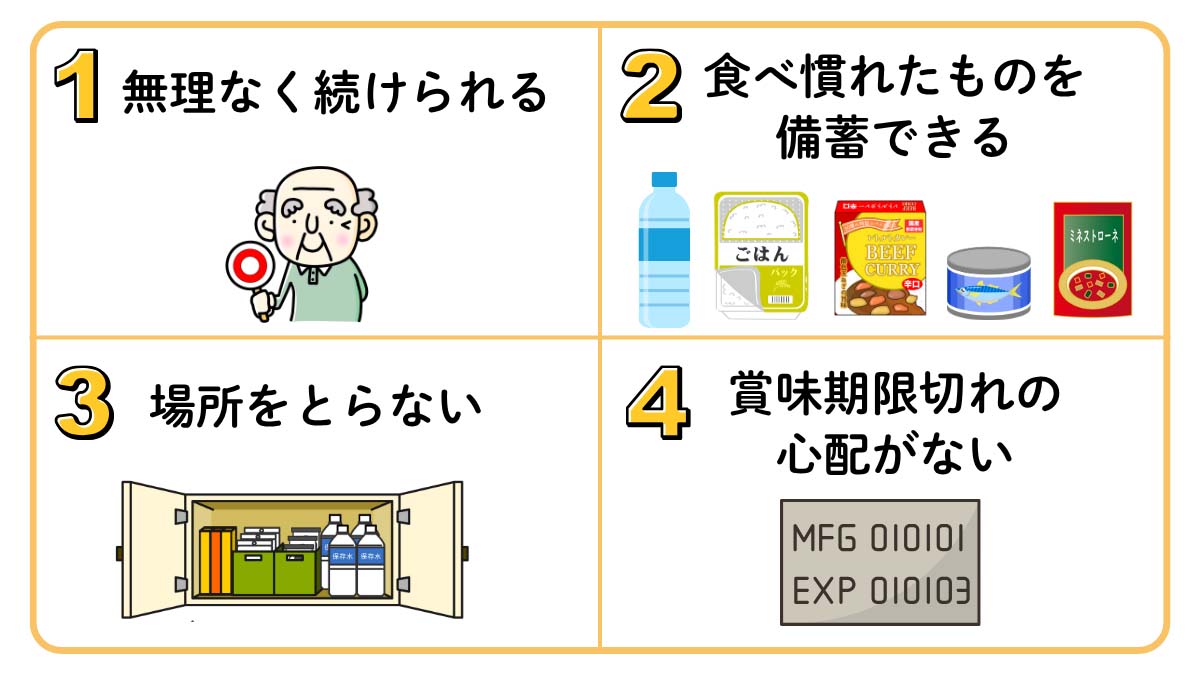

- 無理なく続けられる

特別な非常食を準備する必要はありません。普段の買い物に少し意識を向けるだけで、手軽に防災備蓄を始められます。これなら親の負担も少なく、家族みんなで協力すれば無理なく続けられるでしょう。 - 食べ慣れたものを備蓄できる

災害時でも、食べ慣れたものがあることは大きな安心感につながります。高齢の方にとっては特に、味や食感の変化が少ないことは、心身への負担を軽減し、誤嚥などのリスクを避けるためにも重要です。 - 場所を取らない

大量の非常食を一度に保管するスペースが不要です。普段の収納スペースを活用できるため、自宅が狭い場合でも導入しやすいです。 - 賞味期限切れの心配が少ない

食べた分だけ買い足すため、古いものから消費され、賞味期限切れで無駄になるリスクを減らせます。

高齢の親の備蓄:ローリングストック法の考え方を活用しよう

高齢の親の備蓄を考える際には、若年層とは異なるいくつかの配慮が必要です。特に介護が必要な親の場合、よりきめ細やかな視点が求められます。ここでは、ローリングストック法の考え方(普段使いのものを補充しながら備える)が直接適用できる項目と、その応用として捉えるべき項目に分けてご紹介します。

ローリングストック法が直接当てはまる備蓄品

普段の生活で消費し、定期的に補充する以下のアイテムは、まさにローリングストック法で備えるべきものです。家族が少し多めに買って、使った分だけ買い足す習慣をつけましょう。

- 病状に合わせた食料品(介護職・療養食・栄養補助食品など)

親が特定の病気を持っている場合や、十分なカロリー・栄養が摂れない事態を想定し、カロリーや塩分調整が必要な療養食を普段から備蓄しておきましょう。減塩やタンパク調整食、高カロリーゼリーや栄養補助飲料なども備蓄リストに加えるのがおすすめです。市販のレトルト食品の中にも、塩分やカロリーに配慮された商品があるため、これらも上手に活用しましょう。必要に応じてかかりつけ医や管理栄養士、ケアマネジャーと相談し、災害時でも対応できるものを選んでください。

- 開けやすく調理不要な食品

握力が弱い、あるいは身体機能に不安がある親のために、レトルト食品の開封や缶詰の蓋開けが困難な場合に備えましょう。フタが簡単なパウチ食品や、缶切り不要なプルトップ缶など、開けやすいパッケージの加工食品を選びましょう。温めずにそのまま食べられるものや、湯煎で簡単に調理できるものが便利です。

- 災害時の栄養バランス

高齢になると咀嚼力や消化機能が低下することもあります。普段から食べ慣れているおかゆ、ゼリー飲料、缶詰の果物、スープ類など、柔らかく消化しやすい加工食品を備蓄することも検討しましょう。ただし、これらの食品はエネルギー不足(あるいは過多)や、栄養が偏りやすいので注意が必要です。さらに、普段からしっかり噛める歯であれば普通食を準備できます。定期的な歯科受診で咀嚼力を維持することも心がけましょう。

しっかり噛める歯を保つことは、災害時の備蓄食料の選択肢を広げる上で非常に重要です。普段から歯科医院で定期的なメンテナンスを受け、咀嚼力(噛む力)を維持するよう心がけましょう。それが、もしもの時でも食べ慣れた普通の食事を摂ることに繋がり、心身の健康維持に役立ちます。

- 水分補給のための飲み物

水分補給は非常に重要です。特に暑い時期は、水だけでなく経口補水液(ゼリータイプも含む)やスポーツドリンクも備蓄しておくと安心です。これらは普段の発熱、下痢、嘔吐の際にも活用できます。

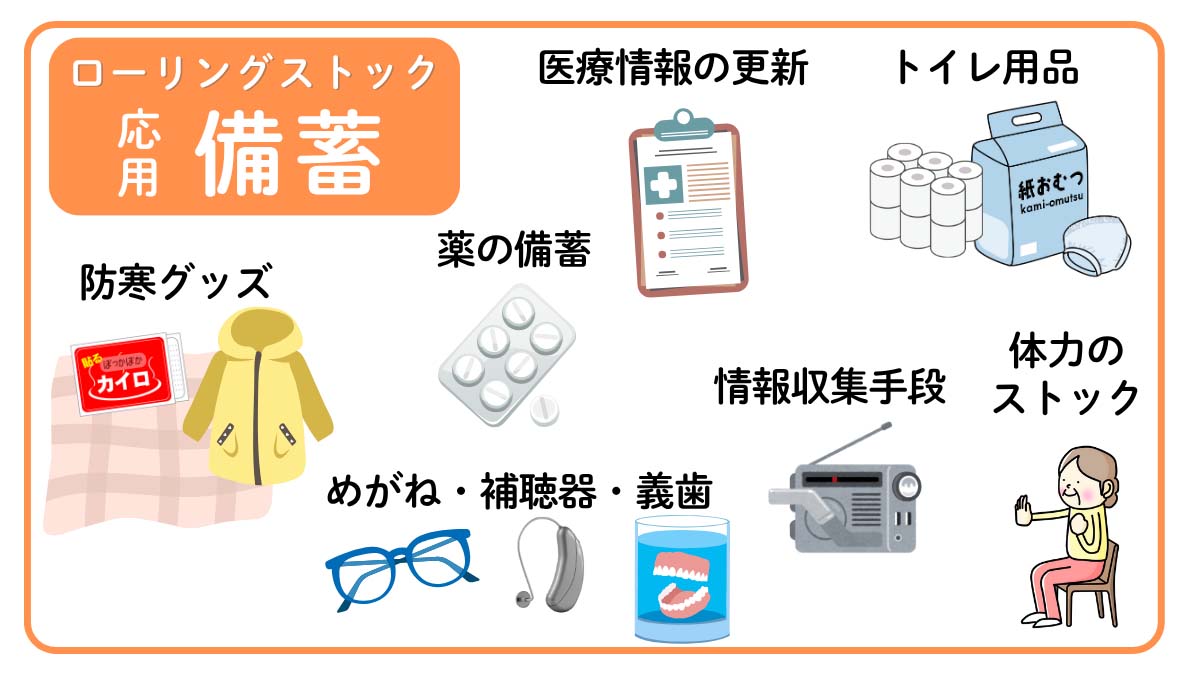

ローリングストック法の考え方を応用する「備え」

食料の備蓄だけでなく、日用品や情報も「常に適切で使える状態を保ち、必要に応じて更新する」というローリングストックの考え方で備えることが大切です。

- 持病薬・常備薬

最も重要なのが、持病の薬を確保することです。災害時は医療機関が機能しない可能性もあるため、かかりつけ医やケアマネジャーと相談し、普段より多めに処方してもらう、または予備を準備しておきましょう。お薬手帳のコピーや、薬を処方された際にもらう最新の「薬剤情報提供書(お薬の説明書)」を併せて保管し、携帯しておくこと安心です。これらは「情報」という形でストックし、定期的に内容を確認・更新することが大切です。

- かかりつけ医・病院の情報

緊急時に備え、かかりつけ医や通院している病院の連絡先、診察券などの情報をまとめておくようにしましょう。介護サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーや訪問介護事業所の連絡先も重要です。これも前述の薬と同様に、常に最新の情報として「ストック」し、定期的に確認・更新することが重要です。

- 眼鏡・補聴器・義歯とケア用品

親が普段から使っている眼鏡、補聴器、義歯(入れ歯)は、災害時でも快適に過ごし、身の安全を守る上で欠かせません。眼鏡が破損した場合も想定し、予備があると安心です。補聴器の電池や入れ歯の洗浄剤なども備蓄し、定期的に確認・補充が必要です。

- 防寒対策

高齢者は体温調節機能が低下しやすいため、防寒対策は特に重要です。毛布やカイロ、重ね着できる衣類などを多めに準備しておきましょう。カイロのように消費期限があるものは、定期的に確認し、期限が近づけば普段使いで消費して新しいものに補充することで備えられます。毛布なども定期的に状態を確認し、劣化があれば交換を検討することで、常に「使えるストック」を維持できます。

浸水などで体が濡れてしまうと、たとえ夏場でも低体温になることがあります。このような場合、使い捨てカイロは体を温めるのに役立ちます。季節に関わらず備蓄しておくと安心です。

- トイレ環境

トイレットペーパーや、排泄時に使用する新聞紙、消臭袋なども用意しておくと安心です。特に、大人用おむつや尿取りパッドを使用している場合は、普段より多めにストックし、定期的に在庫と使用期限を確認しましょう。これらも消耗品として普段の買い物で補充し、使用期限があれば確認して入れ替えることで、災害時に必要な量を確保できます。

- 運動不足・体力低下への配慮

避難生活が長期化すると運動不足になりやすく、体力低下につながります。可能であれば、座ってできる簡単な体操や、体を動かすサポートなどを日頃から親と確認しておくのも良いでしょう。これは「体力」という目に見えない「ストック」を維持するために継続的に日頃から継続して取り組みたいことです。

- 情報収集手段

災害時、情報途絶は大きな不安につながります。停電時でも情報が得られるよう、複数の手段を確保し、常に「使える状態」にしておくことが大切です。

携帯ラジオは必須で、手回し充電器付きなら安心です。家族と使い方を確認しておきましょう。ポータブル電源はスマホ充電に役立ちますが、3ヶ月〜半年に一度、60〜80%になるよう定期的な充電が必要です。電池はローリングストックの対象とし、機器本体も定期的に動作確認と充電を行い、「使えるストック」として備えましょう。

親と家族で実践!ローリングストック法を始めるステップ

この便利な備蓄方法を始める具体的なステップをご紹介します。親と家族が一緒に取り組むことで、無理なく着実に災害への備えを進められます。

- ステップ1:現状の把握とリストアップ

ローリングストックを始めるには、まず親の現状を把握し、必要なものをリストアップします。特に介護が必要な親の場合、日頃の消費量や介護用品の種類、持病に応じた食品など、個別のニーズを具体的に洗い出すことが重要です。家族が主導し、必要に応じてかかりつけ医やケアマネジャーとも相談しながら、無理なく継続できる品目と量をリストにまとめましょう。

- ステップ2:少し多めに購入する

リストアップしたものを、普段より少し多めに購入します。例えば、トイレットペーパーなら「いつもの倍」、缶詰なら「いつも買う数にプラス2~3個」といったイメージです。特に介護用品は、日々の消費量を踏まえて、少し余裕を持ったストックを心がけましょう。重いものやかさばるものは、家族が買い物に出た際に購入する、またはネットスーパーなどを活用するのも良いでしょう。

- ステップ3:使ったら補充する

これがローリングストック法の肝です。使った分だけ、必ず新しいものを補充しましょう。このとき、奥にある古いものから消費していく「先入れ先出し」を意識すると、さらに効果的です。親自身での補充が難しい場合は、家族が定期的に確認し、補充を行う役割分担を決めておくことが大切です。

- ステップ4:賞味期限の管理と定期的な消費の仕組み作り

補充する際に、新しく買ってきたものの賞味期限をチェックし、古いものと入れ替えるように配置しましょう。手書きのメモを貼ったり、スマートフォンのアプリを活用したりするのもおすすめです。

備蓄品の管理を効率化するためのツール、「消費期限管理アプリ」の活用もおすすめです。スマートフォンのアプリを使えば、商品のバーコードを読み取るだけで簡単に登録でき、賞味期限が近づくと通知でお知らせしてくれます。

また、ローリングストックした食品や日用品を忘れずに消費するため、定期的に家族で一緒に消費する日を設定したり、「毎月第3日曜日は備蓄品のカレーを食べる日」のように習慣化する仕組みを作るのも有効です。親が一人で消費するのが難しい場合は、家族が訪問した際に一緒に消費するなどのサポートを検討しましょう。

最後に:今すぐ始めよう!親と家族のための安心備蓄

ローリングストック法は、一度にすべてを完璧にする必要はありません。まずはできることから少しずつ、家族で協力して始めることが大切です。

「災害が起こってからでは遅い」は誰もが知る事実ですが、日々の忙しさの中で備えを後回しにしがちです。しかし、大切な親の安心、そして家族自身の安心のために、ローリングストック法は、無理なく継続できる現実的な選択肢となります。