高齢の親と離れて暮らしていると日々の生活の心配に加え、地震や台風、集中豪雨など、近年多発する自然災害への不安もつきものです。いつ、どこで、何が起こるかわからない今の時代に、親が災害を安全に乗り越えられるよう、あらかじめ備えておくことは非常に大切です。

親元を離れて暮らす方にとって、「何かあったとき、すぐに駆けつけられない」というもどかしさはあるかもしれません。だからこそ、今できることを一つひとつ準備しておくことで不安を少しでも軽くし、大切な親の命を守る手助けができます。

この記事では、離れて暮らすあなたが親のためにどんな防災対策ができるのか、具体的なポイントを5つに絞ってご紹介します。

準備1:安否確認手段の確保と地域との連携

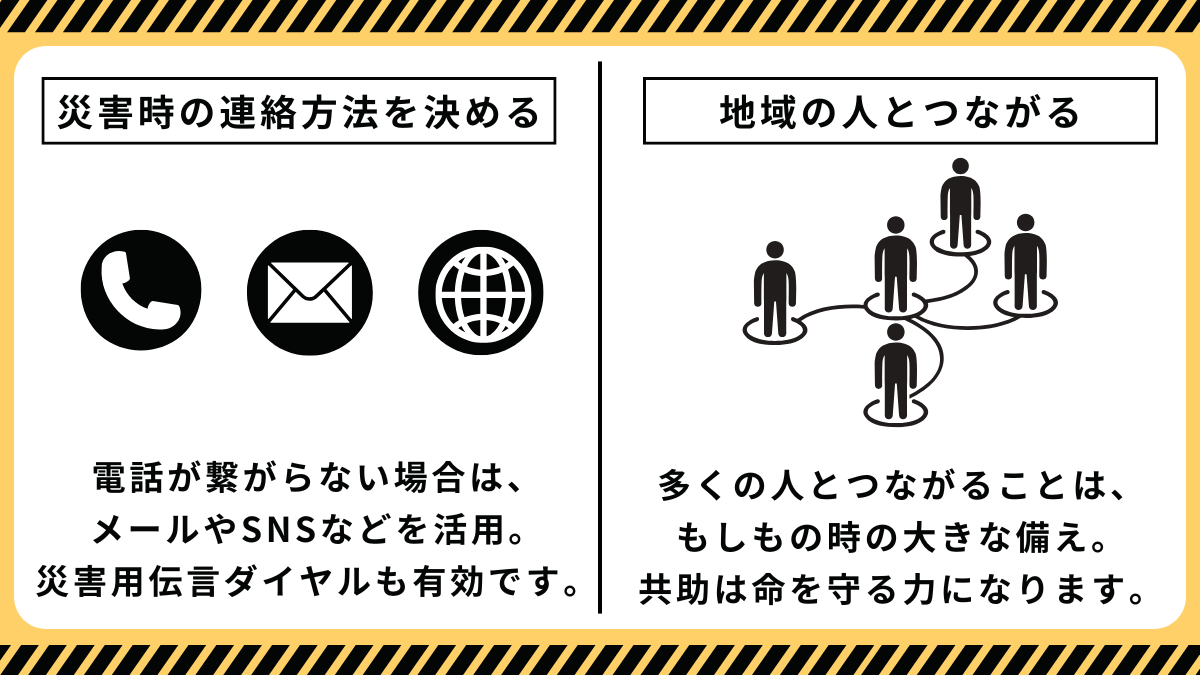

災害発生時、まず重要になるのが親の安否をいち早く確認できる手段を確保することです。また、離れて暮らしていると限界があるため、地域とのつながりも非常に大切になります。

親に携帯電話を持たせる

離れて暮らす高齢の親が災害に遭った際、家族がすぐに駆けつけることは難しい場合があります。だからこそ、携帯電話は親の安否をいち早く確認するための最も重要なツールとなります。

携帯電話を持たせることで、以下のような具体的な活用が期待できます。

- 迅速な安否確認

災害発生直後、固定電話やインターネット回線が不通になっても、携帯電話なら繋がる可能性があります。親が避難している場所や状況を直接確認でき、家族も安心できます。

- 家族との連絡手段の確保

離れて暮らす家族との連絡手段が途絶えることを防ぎます。電話だけでなく、メッセージ機能を使って現在の状況を伝えたり、安否を知らせたりすることができます。

- 緊急情報の入手

携帯電話を通じて、自治体からの避難情報や災害に関する最新情報をリアルタイムで受け取ることができます。テレビやラジオが使えない状況でも、正確な情報を得ることができ、適切な行動につながります。

- 助けを求める手段

万が一、親が自宅で動けなくなったり、体調を崩したりした場合でも、携帯電話があれば自ら助けを求めることができます。

- 見守り機能の活用

一部のスマートフォンにはGPS機能や見守りアプリがあり、親の居場所を把握したり、一定時間動きがない場合に通知を受け取ったりすることも可能です。

スマートフォンでなくても、緊急時の連絡手段として携帯電話は必須です。操作が簡単なものを選び、緊急連絡先を登録しておきましょう。充電器やモバイルバッテリーも忘れずに用意し、定期的に充電されているか親に確認を促したり、訪問時に確認したりすると良いでしょう。

普段から使い慣れるよう、電話操作だけでなく、家族とのメッセージのやり取りやビデオ通話など、コミュニケーションツールとしても活用を促すと良いでしょう。いざという時にスムーズに使えるよう、日頃からの練習が大切です。

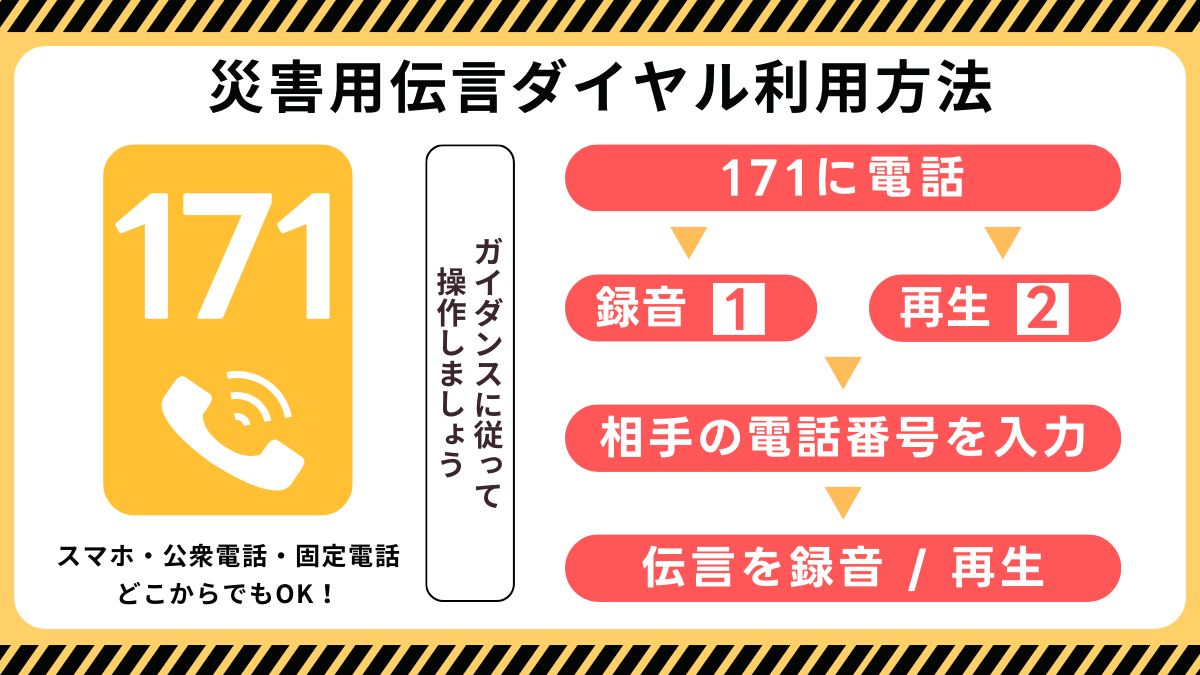

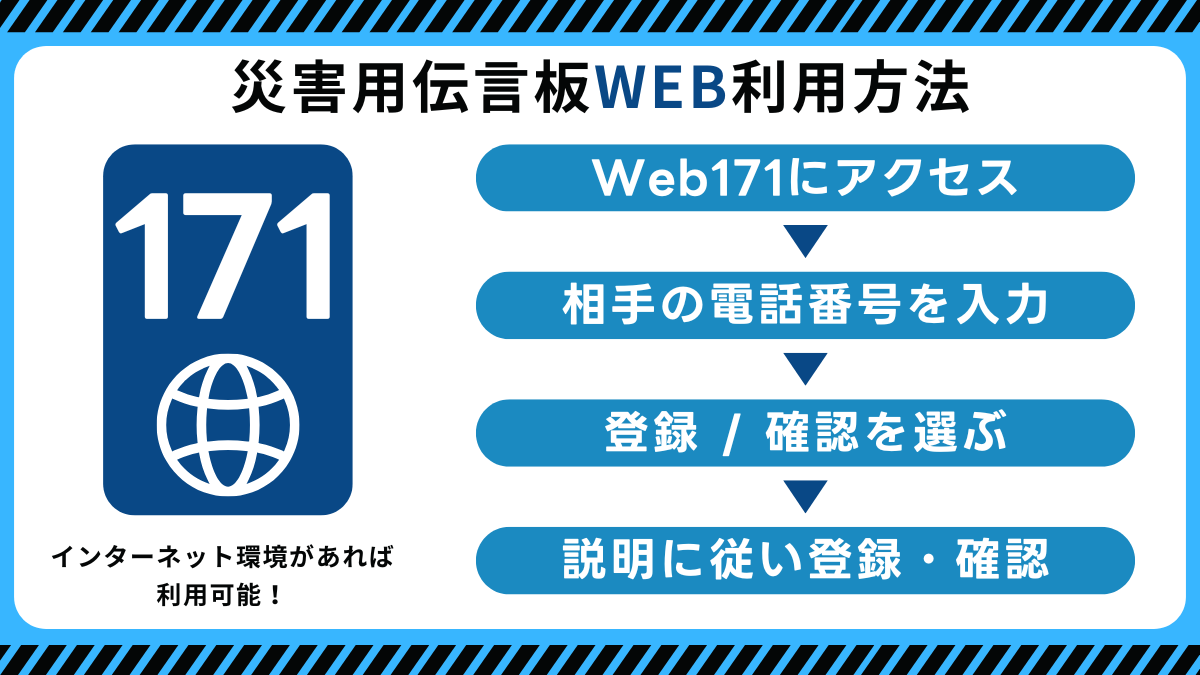

災害用伝言ダイヤル(171)やSNSの活用

災害時は電話回線が混み合い、つながりにくくなることがあります。NTTが提供する災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を事前に親に教えておき、家族間での伝言のやり取りに利用できるよう準備しておきましょう。

Memo

災害用伝言ダイヤルは体験利用できる日があります。

- 毎月1日と15日:午前0時から午後12時(終日)

- 正月三が日:1月1日~1月3日

- 防災週間:8月30日~9月5日

- 防災とボランティア週間:1月15日~1月21日

また、メッセージアプリなどのグループ機能を活用し、安否確認に利用することも非常に有効です。このグループ機能の利点は、複数人で親を見守れる点にあります。例えば、兄弟姉妹や親戚などが一つのグループに参加することで、誰か一人が連絡を取れない場合でも、他のメンバーが安否を確認できます。さらに、被災状況に関する情報共有もスムーズに行え、支援物資の要否や、必要な対応を話し合う場としても活用できます。

地域とのつながりを築く

離れて暮らす親の災害時の安全を確保するには、地域との連携が不可欠です。ケアマネジャーや民生委員、自治会・町内会、そして隣近所とのつながりを持つことで、万が一のときに頼れるネットワークが生まれます。

Memo

もし親が介護サービスを受けているなら、担当のケアマネジャーは親の状況をよく知っています。災害時の連絡方法や安否確認について、事前に相談しておきましょう。

また、地域の民生委員や自治会・町内会の方々も、地域の高齢者の見守りを行っている場合があります。日頃から顔見知りになり、いざという時に情報共有や協力を依頼できる関係を築いておくことが大切です。

地域とのつながりを築く具体的なステップ

- 地域のイベントや活動への積極的な参加

地域の清掃活動、お祭り、防災訓練、地域のサロン活動など、自治会や町内会が主催するイベントに、可能な範囲で親自身や家族が積極的に参加してみましょう。顔を合わせる機会が増えることで、自然と会話が生まれ、関係性が構築されます。

- 自治会・町内会の役員や担当者との連携

自治会・町内会の役員や防災担当者、民生委員の方に直接挨拶に行き、離れて暮らす親の状況や災害時の不安を伝えておきましょう。緊急時に連絡が取れるよう、連絡先を交換しておくと安心です。

- 地域の情報へのアンテナを張る

自治会や町内会の回覧板、広報誌、ウェブサイトなどを確認し、地域の防災計画、避難場所、災害時の連絡体制などを把握しておくようにしましょう。親に代わって家族が情報収集を行い、必要な情報を伝える役割を担うことも重要です。

- 日頃からの挨拶と声かけ

地域の住民や隣近所の方々には、普段から積極的に挨拶を交わし、簡単な会話を心がけてください。こうした日頃のコミュニケーションが、いざという時の助け合いにつながる礎となります。

親の同意と情報共有

親の個人情報に関わることなので、民生委員や自治会・町内会の方に親の情報を共有する際は、必ず親の同意を得るようにしましょう。信頼関係を築く上で、親の意思を尊重することが最も大切です。

隣近所との日頃からの声かけも、いざという時の助け合いにつながります。地域全体で親を見守る意識を持つことが、災害時の安心へと繋がるでしょう。

備え2:寝室の安全確保とすぐに持ち出せる備え

災害、特に地震は、就寝中に発生する可能性が非常に高いです。そのため、寝室の安全確保は命を守る上で極めて重要です。また、万が一の際に最低限必要なものをすぐに持ち出せるよう準備しておくことも大切です。

- 家具の固定と配置の見直し

停電時には真っ暗闇になります。枕元や廊下など、夜中に移動することが想定される場所には、人感センサー付きの足元灯や、すぐに手に取れる懐中電灯を置いておきましょう。

- 最低限枕元に置いておきたいもの

避難が必要になった際、すぐに持ち出せるよう、非常用持ち出し袋を枕元や玄関など、すぐに手に取れる場所に置いておきましょう。中には、常備薬、お薬手帳のコピー、眼鏡、入れ歯、携帯電話、小銭、懐中電灯、笛(助けを呼ぶため)など、最低限必要なものを入れておくと安心です。重すぎないよう、親が持ち運べる重さに調整することが大切です。

備え3:在宅避難の備えと避難所の選択肢

災害が発生しても、すぐに避難所へ行くことが難しい場合や、自宅が安全であれば在宅避難を選択することもあります。親が避難所での生活に馴染めるかどうかも考慮しながら、適切な備えを進めましょう。

- 避難所は高齢者にとって過ごしにくい環境

避難所は多くの人が集まるため、プライバシーの確保が難しく、不慣れな環境、冷暖房設備の不備、集団生活によるストレスなど、高齢者にとっては体力的・精神的に負担が大きい場合があります。特に持病がある場合や、介助が必要な場合は、体調を崩しやすい環境であることを理解しておく必要があります。

- 家屋が安全であれば在宅避難の選択肢

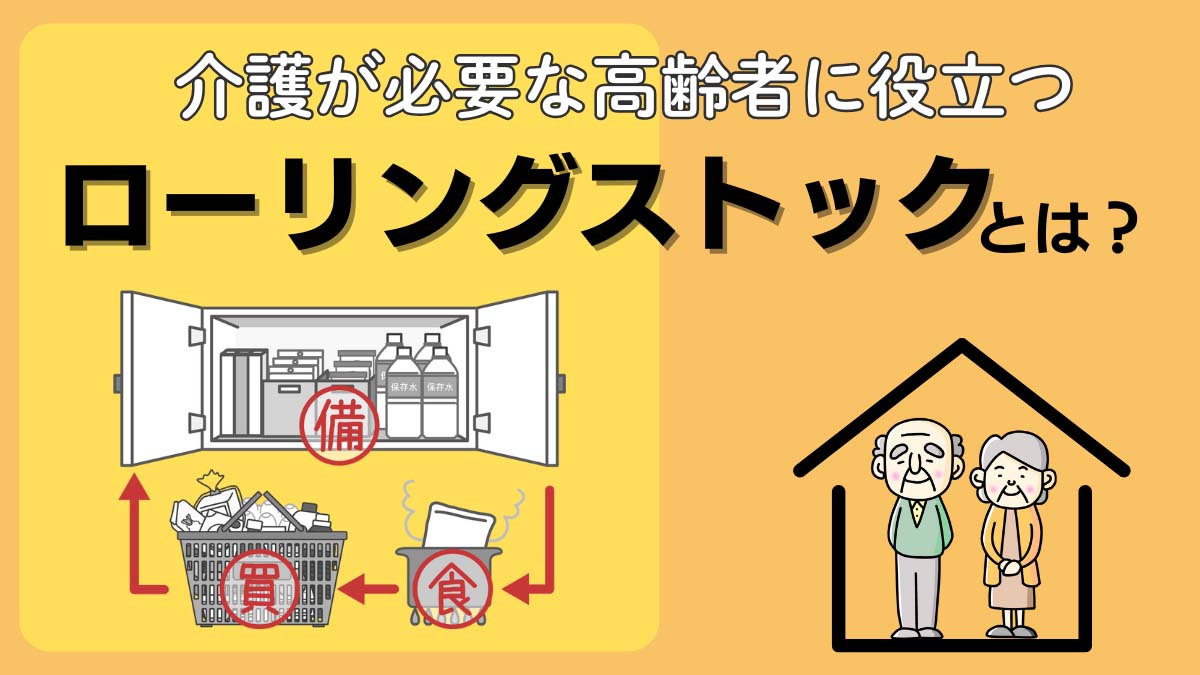

自宅の耐震性が高く、ライフラインの一部が復旧する見込みがあるなど、安全が確保できる場合は、住み慣れた自宅で過ごす「在宅避難」も有効な選択肢です。この場合、最低でも1週間分(できれば2週間分)の食料や水、簡易トイレ、常備薬、生活用品などを備蓄しておくことが重要です。

- 人の手助けが必要な場合は迷わず避難所を頼る

自宅での避難が困難な場合や、専門的な支援が必要な場合は、迷わず避難所や福祉避難所を頼りましょう。自治体によっては、高齢者や障害者など、特に配慮が必要な人のための福祉避難所を設けている場合があります。事前にその場所や利用基準を確認しておくことが大切です。

Memo

■ 福祉避難所は、高齢者や障害者など、特別な配慮が必要な方が安心して過ごせるように設備や体制が整えられた避難所です。一般の避難所での生活が難しい方のために設けられています。

■ 2021年より、市区町村に個別避難計画書の作成が義務付けられています。これは、災害時に自力での避難が困難な高齢者や障害者などの避難支援のため、避難経路、支援者、連絡方法などをあらかじめ定めておく計画です。計画の作成は市区町村単独では難しいため、地域の民生委員、福祉関係者、ケアマネジャー、消防、自治会などと連携して進めることが求められています

備え4:持病の備えと医療連携

持病のある親にとっては、災害時の医療アクセスや薬の確保が命に直結します。日頃からかかりつけ医や担当者と連携し、具体的な対策を立てておくことが不可欠です。

- 予備の薬の確保

親が普段服用している薬は、最低1週間分、できれば2週間分は多めにストックしておきましょう。かかりつけ医に相談し、災害時を見据えた処方をしてもらうことも検討してください。お薬手帳や薬剤情報提供書なども、忘れずに持ち出し品に加えておくと安心です。

- 医療器具を使用している場合の担当者との相談

酸素濃縮器や人工呼吸器など、医療器具を常時使用している場合は、停電時の電源確保や予備品の確保について、担当の医療機関や業者と事前に詳しく相談しておく必要があります。

ポータブル電源を準備する際は、医療機器の消費電力と必要な稼働時間を考慮し、適切な容量を選びましょう。購入後は常に満充電を保ち、操作方法を親と共有しておくことが重要です。緊急時の連絡先や機器故障時の対応も確認しておきましょう。

- 継続的な治療が必要な場合

透析など、定期的な治療が不可欠な場合は、災害時の治療中断が命に関わります。事前に、災害拠点病院や、近隣の透析対応が可能な医療機関の情報を複数確認し、災害時の連絡先や受け入れ態勢について、かかりつけ医を通じて情報収集しておくことが極めて重要です。緊急時の交通手段や、避難先までの移動手段なども具体的に考えておきましょう。

Memo

災害拠点病院は、大規模災害時に地域の医療の中心となる病院です。24時間体制で重症患者を受け入れ、DMAT(災害派遣医療チーム)の派遣、医療物資の供給などを行います。災害後も機能を維持できるよう、耐震化や自家発電、備蓄などが強化されています。

備え5:「備えない」という選択肢はない|家族としての心構え

親から「もう年だから、何もしなくていい」といった言葉を聞くことがあるかもしれません。しかし、家族として「備えない」という選択肢はありえません。

- 想像を絶する被災生活

たとえ命が助かったとしても、災害後の生活は楽ではありません。水や食料が不足し、トイレも使えず、暖房もない中で体調を崩し、精神的にも追い詰められる可能性があります。このような厳しい環境下では、直接的な被害だけでなく、持病の悪化や精神的なストレスから「災害関連死」に至るリスクも高まります。単に命が助かるだけでなく、その後の生活をいかに守るかが重要です。

- 救助する側への負担

災害発生時の救助活動には限りがあります。備えを怠ることで救助隊や地域の人々、そして離れて暮らす家族自身にも、大きな負担をかけることになります。自己防災は、社会全体の負担軽減にも繋がります。

- 家族としてできる限りのことを

親の命と安全を願うのは当然の気持ちです。親が「もういい」と言ったとしても、家族としてはできる限りの備えをしてあげたいと考えるでしょう。それは、単に親のためだけでなく、家族自身の心を支えるためでもあります。

具体的には、水や食料、簡易トイレなどの防災グッズの準備も、この「できる限りのこと」に含まれます。どんなに備えても、災害時に「もっとできたのでは」と後悔する可能性はゼロではありません。しかし、今できることを最大限に行うことは、その後の後悔を少しでも和らげ、大切な親を守るための、最善を尽くすことにつながります。

最後に

高齢な親と離れて暮らしていると、災害時の不安は尽きないものです。しかし、大切なのは、今できることから少しずつ、そして継続的に対策を講じていくことです。

- 安否確認手段を確保し、地域との連携を深める

- 寝室の安全を確保し、すぐに持ち出せる備えをする

- 在宅避難の備えと避難所の選択肢を検討する

- 持病の備えと医療連携を確実にする

- そして、「備えない」という選択肢はないことを理解し、行動する

これらの備えは、一度やれば終わりではありません。親の状況や、地域の災害リスクは常に変化していくため、定期的に見直し、必要に応じて対策を更新していくことが大切です。