終わりが見えないように感じられる日々のケアの中で、「なんで自分ばっかりこんなに大変なんだろう」「他の家族はあまり手伝ってくれないのに…」そんな風に感じたり、理由が分からないけれど、なんとも言えない「モヤモヤ」を抱えたりすることはありませんか?

もしあなたが、今そんな感覚をお持ちなら、それは決してあなたが至らないからでも、わがままなのでもありません。もしかしたら、そのつらさやモヤモヤは個人の問題ではなく、社会や家族の中に根強く存在する「見えない壁」、つまり「ジェンダーバイアス(性別による固定的な役割分担意識)」が影響しているのかもしれません。

14年間ケアマネジャーとして多くの介護者(家族)と関わる中で、特定の誰か(多くは女性)に介護負担が集中している現実を何度も見てきました。この記事では、家族介護におけるジェンダーの壁がどのように皆さんの負担になっているのかを明らかにし、その「モヤモヤ」の正体を理解することで、状況を少しでも改善するための第一歩を探ります。

誰が介護している?家族介護の現場に見る「性別による役割の偏り」

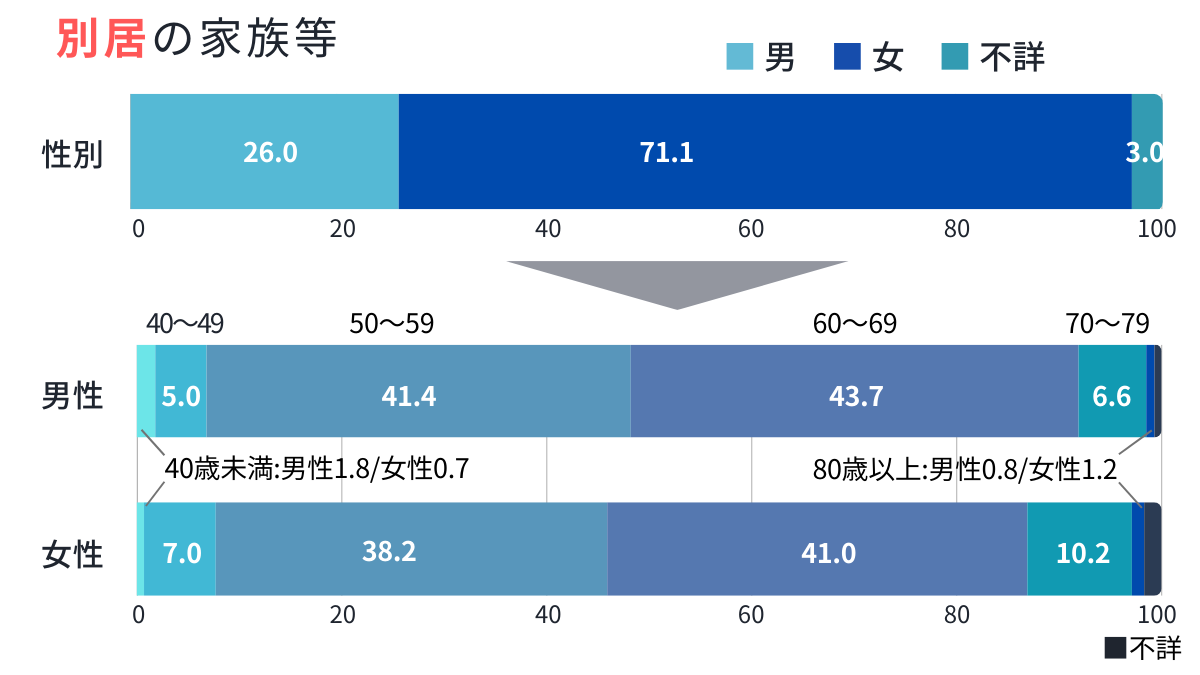

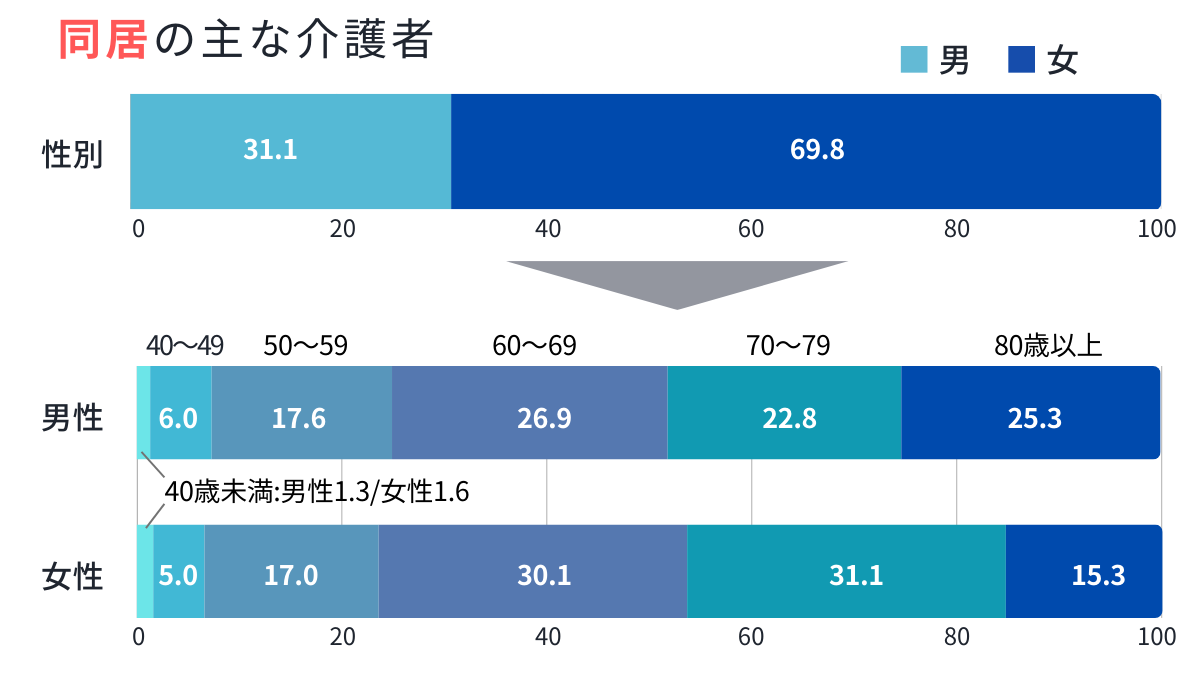

日本の家族介護の担い手は、統計的にも圧倒的に女性が多いという現実があります。厚生労働省の調査などを見ても、主な介護者は「配偶者」に続き、「娘」「子の配偶者(妻)」が多くを占めています。

「主な介護者」の性・年齢階級別構成割合

「ケアは女性の役割」という根強いバイアス

これは、決して女性が男性より介護に向いているからではありません。私たちの社会には、「家族のケアや家のことは女性がするものだ」という、長く根付いたジェンダーバイアス(性別による役割分担の思い込み)が存在するからです。男性は「外で仕事をする」「経済的に家族を支える」ことが主な役割とされがちで、家庭内のケアワークには関わらなくても許容されやすい、あるいは関わり方が分からないといった状況が生まれがちです。

男性に求められる「家長」的な役割

一方で、男性にもまた、異なる形のジェンダーバイアスが存在します。特に、「家を継ぐ者として親の面倒を見るべきだ」「長男(あるいは男性の親族)が決定権を持ち、家族をまとめなければならない」といった、「家長」的な役割や立場に基づく無意識の期待です。こうしたバイアスは、たとえ日常的な身体介護は主に女性が担っていても、男性に対しては経済的責任や、介護方針の決定、外部とのやり取りにおける「窓口」としての役割などを期待される状況を生み出すことがあります。

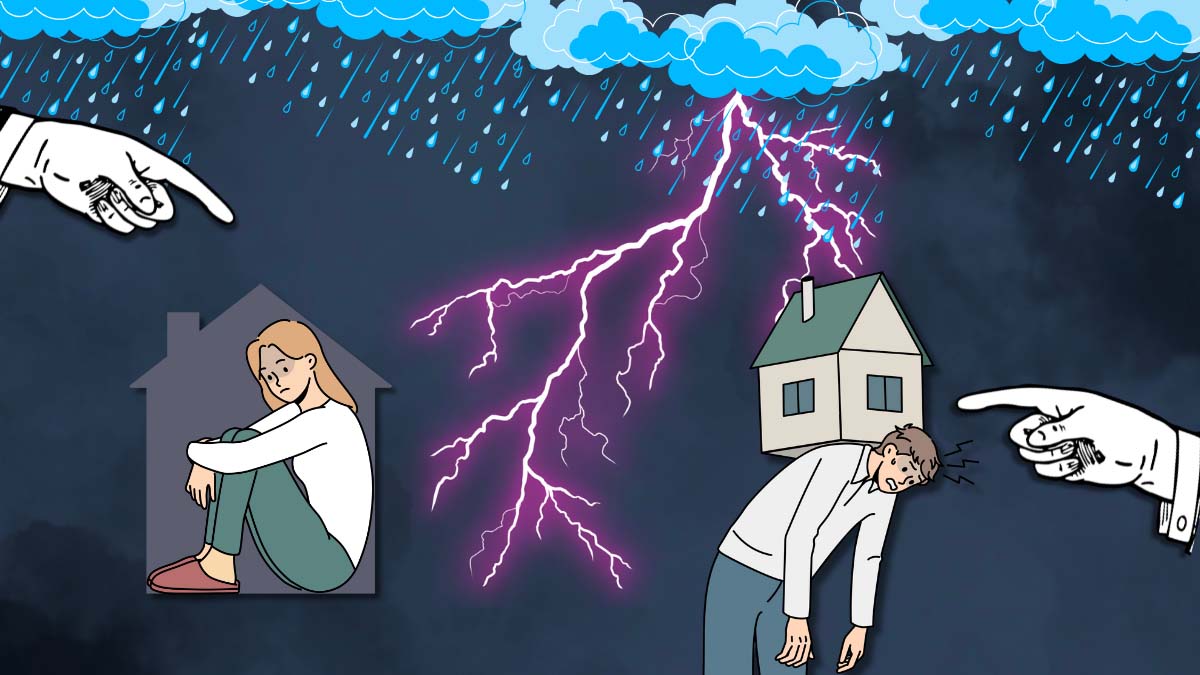

ジェンダーバイアスが作り出す負担構造

こうした社会全体の雰囲気や無意識の期待が、結果として家族内の介護の役割分担にも影響し、女性には日常的なケアワークへの負担集中、男性には経済的・精神的・意思決定における負担やプレッシャーといった、「なんとなく」特定の誰か(多くは女性ですが、男性もまた)に偏った役割や負担が集中してしまう構造を作っています。

ジェンダーバイアス「偏り」が介護者にもたらす深刻な影響

この性別による役割の偏り、つまり特定の誰か(あなた)に介護負担が集中する状況は、介護する側の心身に深刻な影響をもたらします。

女性介護者への過重な負担

【心身の疲労と燃え尽き症候群(バーンアウト)】

休息が取れず、肉体的・精神的に疲れ果ててしまうリスクが高まります。

【キャリアの中断と経済的不安】

介護のために仕事を辞めたり、働く時間を減らしたりすることで、収入が減り、将来の年金にも影響。経済的な不安が増大します。

【自身の健康の犠牲】

介護に追われ、自身の通院や休息を後回しにし、体調を崩してしまうことがあります。

【社会からの孤立】

介護にかかりきりで友人との付き合いや趣味の時間がなくなり、社会的に孤立してしまいます。

男性介護者が直面する特有の課題

【経験・知識不足とプレッシャー】

これまで家庭内のケアワークに関わってこなかった場合、身体介護などへの戸惑いが大きく、どうして良いか分からないプレッシャーを感じやすいです。

【孤立感】

介護者のコミュニティや相談の場は女性が多く、男性は参加しにくさを感じたり、悩みを共有できる相手が見つかりにくかったりすることがあります。

【仕事との両立の難しさ】

経済的責任を担う期待がある中で、介護のために柔軟な働き方が認められにくい職場環境に直面することがあります。

このように、ジェンダーバイアスは介護者の性別に関わらず、それぞれ異なる形で、しかし確実に介護負担を重くし、皆さんの人生に影響を与えています。

偏りに気づくことの重要性そのモヤモヤは「あなたのせい」じゃない

あなたが今感じている「なんで私ばっかり?」というモヤモヤや、説明できないつらさ。それは、あなたが弱いからでも、能力がないからでもありません。社会に根差したジェンダーバイアスによって生まれた「役割の偏り」が、あなたに過剰な負担を強いているサインなのです。

この「偏り」や「見えない壁」の存在に気づくこと。これが、あなたのモヤモヤの正体を見つめ、状況を変えるための第一歩です。

「これは私の問題だ」と一人で抱え込まず、「社会的な構造や家族のこれまでの習慣が影響しているのかもしれない」と客観的に捉えることで、自分を責める気持ちから少し解放されるはずです。そして、「この不均衡な状態を解消するためには、助けが必要だ」と、支援を求めることの正当性に気づくことができます。

ジェンダーの壁を乗り越えるための糸口ケアマネジャーに「本音」を伝える勇気

ジェンダーバイアスという長年の社会構造を変えるのは、容易なことではありません。家族内の長年の役割分担を変えるのも、大きなエネルギーが必要かもしれません。

しかし、その大きな壁を前に立ち尽くす必要はありません。まずは、あなた自身の負担を軽減するための「糸口」を見つけることから始めましょう。そのために最も身近で、そして力になってくれる可能性があるのが、あなたの担当ケアマネジャーです。

「ケアマネにこんなこと言ってもいいの?」と思うかもしれません。でも、あなたの抱える負担や「余裕がない」状況は、ケアマネジャーがケアプランを考える上で非常に重要な情報です。ケアマネジャーは、ご本人のケアだけでなく、ご家族が健やかに、長く介護を続けられることも同じくらい大切だと考えています。そして、ジェンダーバイアスが介護負担に影響している現状も、ある程度は理解しています。(もちろんケアマネによって意識の差はありますが)

遠慮なくケアマネジャーに「あなたの現状」を伝えよう

- 「正直、体力的・精神的にとても疲れています」

- 「介護に時間がかかりすぎて、自分の時間が全く持てません」

- 「他の家族が介護に関わってくれず、一人で抱え込んで辛いです」

- 「自分の通院に行きたいのですが、留守にできません」

といった、具体的な「困りごと」や「余裕がない」状況、そして率直な気持ちを伝えてみてください。あなたの「本音」を聞くことで、ケアマネジャーはケアプランの見直しを検討し、ショートステイの利用調整、デイサービスや訪問介護の回数・時間の変更、利用できる他のサービスや地域の支援策の紹介など、あなたへの負担を軽減するための具体的な方法を一緒に探すことができます。

「疲れた」「休みたい」と言うことは、決して介護を放棄することでも、家族への愛情が足りないことでもありません。それは、持続可能な介護のために、そしてあなた自身が壊れてしまわないために必要な、大切な自己申告なのです。ジェンダーの壁を感じて一人で頑張りすぎず、ケアマネジャーを「あなたの味方」として活用する勇気を持ってください。

Memo

もしケアマネジャーに相談しても状況が改善しない、あるいは話を聞いてもらえないと感じる場合は、以下の選択肢も検討してみてください。

- 担当ケアマネジャーの変更を検討する: 市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、別の居宅介護支援事業所を紹介してもらうことができます。

- 地域の相談窓口や専門機関を利用する: 地域包括支援センターや、各自治体・社会福祉協議会が運営する介護相談窓口なども活用できます。

最後にあなたの頑張りを支えるために

家族介護におけるジェンダーバイアスは、多くの方が経験する、深くつらい現実です。あなたが感じているつらさやモヤモヤは、この課題の表れであり、「あなたのせい」では決してありません。

この問題に気づくことは、苦しみから解放され、必要な支援に繋がるための大切な一歩です。自分自身の心と体の声に耳を傾け、「もう無理かも」と感じる前に、まずは信頼できる誰か、特にあなたの担当ケアマネジャーに「余裕がない」現状を率直に伝えてみてください

あなたの毎日の頑張りは本当に素晴らしいものです。その頑張りを、一人で全て抱え込んで燃え尽きてしまわないでください。ジェンダーの壁を少しずつ乗り越え、支え合いながら介護を続けていけるよう、応援しています。