「歯が悪いから食事は柔らかいものにしている」「食事中によくむせる」

高齢になると噛む力が弱くなるのは仕方がないと諦めていませんか?

しかし、噛む力の衰えを放置すると、認知症の症状を悪化させる可能性があることをご存じでしょうか。

この記事では、「噛む食事」と認知症の関係について、科学的な視点からわかりやすく解説します。この記事を読めば、食事に対する考え方が変わり、今日から実践できるヒントが見つかるでしょう。

噛むことで脳が活性化する驚きのメカニズム

「噛むこと」と「脳」は密接につながっています。食べ物を噛むとき、口周りの筋肉が脳からの指令で動き、同時に噛むことで得られた感覚情報が、神経を通じて脳へ送り返されます。

この双方向のやり取りが脳を刺激し、以下のような効果をもたらします。

噛むことで得られる5つの効果

では具体的に、噛むことは脳のどの部分に作用し、どのような効果をもたらすのでしょうか。

以下に、噛むことで得られる5つの効果を紹介します。

- 認知力のの向上

噛むと、思考や記憶、感情の制御を司る前頭前野が活性化されます。前頭前野はコミュニケーションや感情の制御、意思決定や記憶のコントロールなど、高度な働きをしています。

- 記憶力の強化

脳の「記憶の司令塔」と呼ばれる海馬(かいば)も刺激されます。海馬は、脳に入った情報を整理する「記憶の司令塔」です。噛むことでこの部分が刺激されると、記憶力だけでなく、場所や方向を把握する空間認知能力の向上にもつながります。

- ストレスや不快感を軽減

聴覚や視覚などを含む五感から入った刺激を、偏桃体で快か不快かを判断します。噛むことで偏桃体の活動が抑えられ、不快信号が大脳へ送られにくくなり、ストレスを軽減します。

- 幸福感が高まる

噛むことで「幸せホルモン」と呼ばれる脳内物質、セロトニンの分泌が促され、リラックス効果が高まります。

- 脳への血流改善

噛むことで、歯と顎の骨をつなぐ歯根膜(しこんまく)が刺激されます。この刺激により、歯根膜の中の血管が押され、脳へ血液が送り込まれるため、血流が改善されます。

このように、噛むことは脳の活性化を促し、認知症の予防や進行抑制にも良い影響を与えます。

現代人の「噛まない」食生活が招く深刻なリスク

噛むことの重要性は、時代とともに忘れ去られています。卑弥呼の時代には1回の食事で約4,000回も噛んでいたとされますが、現代ではわずか600回程度にまで減少していると言われています。

特に、お粥や柔らかい食事は噛む回数が大幅に減り、さまざまな問題を引き起こします。

「お粥問題」が招く2つのリスク

では、なぜ日常的に「お粥」ばかりを食べていると、問題が起きてしまうのでしょうか。

噛まない食事は、脳の活性化機会を失うだけでなく、低栄養という深刻な危険もはらんでいるのです。

- 低栄養のリスク

お粥はご飯よりも水分量が多いため、摂取できるカロリーや栄養素が低下します。また、タンパク質が豊富な肉や魚といったおかずとは組み合わせにくく、梅干しや漬物といったあっさりしたものが多くなりがちです。

その結果、全体の栄養バランスが偏り、低栄養に陥る危険が高まります。

- 脳の活性化機会の喪失

柔らかい食事ばかりになると、脳を刺激する機会が減り、脳機能の低下につながる可能性があります。

噛まない食事は、脳の活性化機会を失うだけでなく、低栄養という深刻な危険もはらんでいるのです。

認知症を遠ざける!今日からできる「噛む力」強化法

高齢になっても噛む力を維持することは、認知症の予防や悪化防止に不可欠です。今からでも遅くありません。以下の3つのポイントを意識してみましょう。

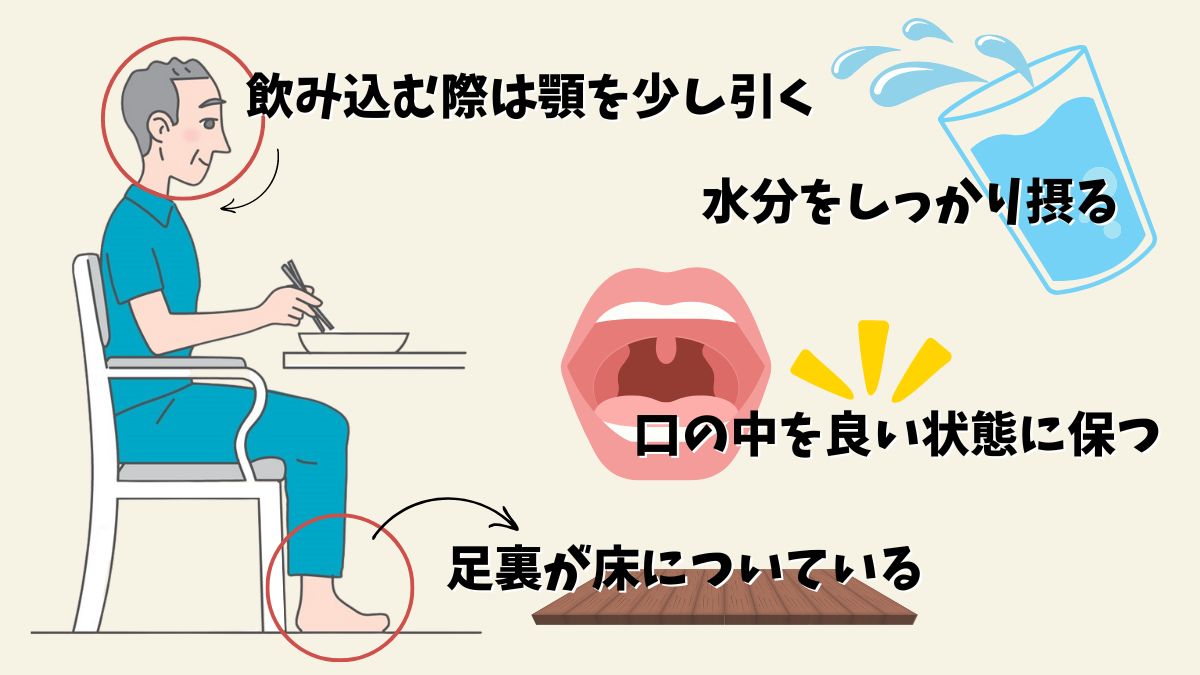

ポイント1:口の中を良い状態に保つ

高齢になっても「噛む力」を維持するためには、口の中を良い状態に保つことが不可欠です。

- 入れ歯の調整

入れ歯が合わないと、しっかりと噛めません。歯がほとんどない場合でも、専門家の間では、入れ歯を適切に使用することで認知症のリスクを抑えられると考えられています。定期的に歯科医を受診し、調整してもらいましょう。

- 口腔内の清潔維持

虫歯や歯周病、舌の汚れ、口内炎などに注意し、トラブルがあれば早期に治療することが大切です。入れ歯にカビが生えるといったケースもあるため、毎日のお手入れを欠かさないようにしましょう。

ポイント2:水分をしっかり摂る

- 脱水予防

わずかな脱水でも意識がぼんやりし、誤嚥(食物が気管に入ること)のリスクが高まります。

- 唾液の分泌

唾液は食べ物を飲み込みやすくするだけでなく、口腔内の健康維持にも重要です。脱水は唾液の分泌を低下させます。食事の前や食事中も意識して水分を摂るようにしましょう。

ポイント3:正しい姿勢で食事をする

- 姿勢の調整

まっすぐな姿勢で座り、足裏を床につけるように意識しましょう。椅子が低すぎて足が浮いていると、噛む力が低下することがあります。また、食べ物を飲み込むときは、顎を少し引くことを意識すると、より安全に食べられます。

- 車いすは食事に不向き

車いすは移動するためのもので、食事には適していません。可能であれば、一般の椅子に移り替えて食事をすることを強くおすすめします。

今日からできる小さな積み重ねが、脳の健康を維持し、「おいしい」と感じる喜びにつながります。

食事が進まないときは、お粥と栄養補助飲料の活用を

体調不良などでどうしても普通の食事が摂れないときは、無理をせず「栄養の確保」を最優先してください。

お粥は水分が多く栄養が不足しがちなため、市販の「栄養補助飲料」をプラスするのが効果的です。ドリンクタイプなら、噛む力が落ちているときでも、少量で高カロリーかつバランスの良い栄養を補給できます。

状況に合わせて柔軟に使い分け、低栄養による体力低下を防ぎましょう。

最期に

噛むことは、脳を活性化させ、認知症の予防や進行抑制に大きな効果をもたらします。

一時的に体調を崩した場合を除き、柔らかい食事ばかりに頼るのではなく、日々の食事でしっかりと噛むことを心がけましょう。

何よりも、噛んで食べる食事は美味しく、楽しい食事にもつながります。そして、それが結果的に、心身の健康にも良い影響を与えてくれるのです。