近年、訪問介護サービスを必要とする家庭が増える一方で、ヘルパー不足が深刻な課題となっています。その影響で、必要なサービスを十分に受けられず、不安や困難を抱える家族が増加しています。さらに、親がヘルパーの訪問を拒んだり、経済的な理由でサービス利用を制限せざるを得ない場合、家族が介護の中心となるケースも少なくありません。

本記事では、訪問介護を利用できない状況でも、家族で協力しながら介護を乗り切るための具体的な方法やヒントを、わかりやすくご紹介します。

訪問介護の人手不足:リアルな状況

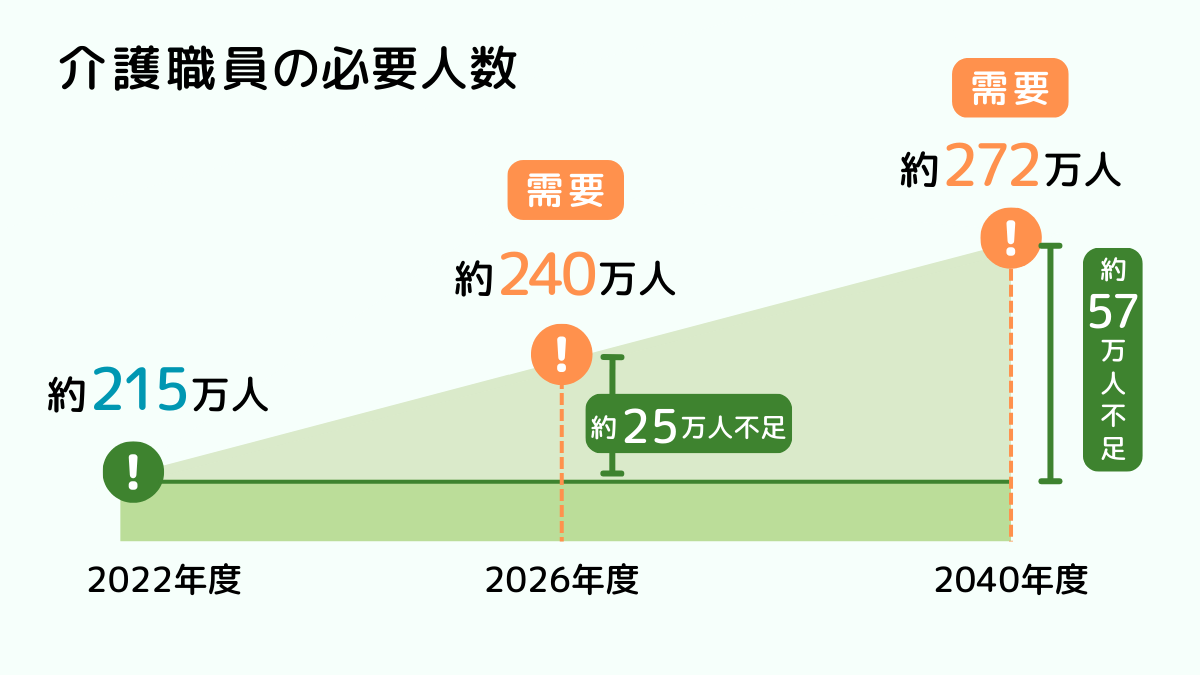

高齢化が進む中で、介護を必要とする高齢者の数は年々増え続けています。しかし、それに見合った介護人材の確保が追いついていない状況です。

2040年には介護職員が540万人不足する

厚生労働省の推計によると、2026年度には介護職員が25万人不足するとされています。さらに2040年度には57万人の人材不足が見込まれています。

訪問介護が利用できない現実

訪問介護サービスを必要とする家庭が増える一方で、ヘルパー不足が深刻化し、サービスを受けるまでに長期間待たされるケースが増えています。さらに、都道府県が指定する訪問介護事業所が1つもない自治体も増えています。特に軽度者向けの生活支援サービスでは、ヘルパー不足が顕著で、利用者が必要な支援を受けられない事態が発生しています。

こうした状況を踏まえると、訪問介護のヘルパーに頼っていた介護を、家族が担わなければならない場面が増える可能性があります。本来なら避けたい状況ですが、やむを得ず家族が介護を担うことになった場合に備えて、準備をしておくことも大切です。

そこで次に、家族が介護を行う際の負担を少しでも軽減するための具体策をご紹介します。

介護をもっと楽に!介護負担を減らすための実践的なポイント

家族が一定期間、または長期間在宅介護を担う場合、できる限り負担を軽減し、効率的にケアを行うことが重要です。ここからは、家族による介護を楽にするためのポイントを10項目に分けてご紹介します。すべてを一度に実践するのではなく、できるところから少しずつ取り入れてみてください。

ポイント1:デイサービスを利用する

デイサービスは家族の介護負担を軽減し、高齢者の生活の質を向上させるため、在宅介護において有効な介護保険サービスのひとつです。早期に利用を検討することで、以下のようなメリットがあります。

【早めにサービスを導入する】

介護の初期段階からデイサービスを利用し、高齢者が外部の支援に慣れるようにしましょう。重度化してからの利用では、介助の頻度が増え、サービスを嫌がる可能性が高くなります。外部の支援や外出の習慣を維持するためにも、デイサービスは早めに導入することをおすすめします。

【家族の負担軽減】

デイサービスを利用すると、家族が介護から一時的に離れて心身を休める時間を確保できます。介護者の疲労を軽減し、家族全体の精神的な負担を抑えることができます。

【親の健康と生活の質向上】

デイサービスでは、専門の介護職員が高齢者を支援し、運動や機能訓練、社会的交流を提供します。これにより、高齢者の健康維持や認知機能の向上に寄与します。

ポイント2:配食サービスや冷凍弁当を活用する

食事の準備は、介護を担う家族にとって大きな負担です。配食サービスや冷凍弁当を活用すれば、栄養バランスの取れた食事を手軽に確保でき、負担を軽減できます。

【栄養バランスが良く、病状に適応したメニューもある】

配食サービスや冷凍弁当には、管理栄養士が監修したメニューが採用されていることが多く、糖尿病や腎臓病などに配慮した特別な食事も提供されています。

【配食サービスは安否確認も含まれる】

高齢者向けの配食サービスは、食事の提供だけでなく、安否確認の役割も担っています。お弁当は原則として手渡しで届けられ、異変があれば家族やケアマネジャーに連絡が入るため、定期的な訪問を通じて安全を見守る体制が整っています。

【冷凍弁当は必要な時に活用できる】

冷凍弁当は必要なときにすぐ食べられ、調理の負担を軽減できます。長期間保存が可能で、突発的に買い物や料理が難しい場合でも安心して活用できます。

ポイント3:住環境を整える

介護の効率を高めるには、住環境の改善が欠かせません。安全で快適な環境を整えることで、移動や動作がスムーズになり、転倒やケガのリスクを減らすことができます。

【ガス調理器を電気調理器に変更】

ガス調理器は火を使うため、火災ややけどのリスクがあります。これを電気調理器に変更することで、安全性が大幅に向上します。特にIH調理器は、火を使わず、熱源が直接触れないため、安心して使用できます。

【暖房器具の見直し】

古い暖房器具や、火災のリスクが高い暖房器具を使わないようにしましょう。エアコンや電気ヒーターなど、安全性の高い暖房器具に切り替えることで、快適さと安心感が向上します。

【手すりの設置】

階段やトイレ、浴室など、移動や動作が困難な場所に手すりを設置することで、転倒リスクを軽減できます。介護保険サービスを利用すれば、手すりの設置費用を補助してもらえる場合があるため、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

【転倒防止対策としてカーペットを撤去】

滑りやすいカーペットや敷物は、転倒の原因になります。必要に応じてカーペットなどを撤去し、床を滑りにくい素材に変えるなどの対策を行いましょう。

ポイント4:携帯電話を持たせる

携帯電話を親に持たせることは、緊急時の対応や連絡手段として非常に有効です。

【現在地の確認】

携帯電話のGPSを活用すれば、高齢者の現在地を確認することが可能です。

【家族との連絡を簡単に】

携帯電話を持つことで、家族との連絡がよりスムーズになります。電話やメッセージを通じて、日々のちょっとした連絡から緊急時まで幅広く活用できます。

ポイント5:見守り機器の活用

高齢者の安全を確保し、家族の不安を軽減するために、見守り機器の活用が非常に有効です。特に一人暮らしをしている親の場合、日常生活の中でのリスクを軽減し、緊急時に迅速に対応する手助けとなります。

【見守りセンサー】

寝室やベッドの下に設置することで、起居動作や転倒を感知します。また、動きがない時間が長い場合にアラームを発するものもあります。

【カメラ付き見守り機器】

カメラ機能付きのデバイスでは、家族がスマートフォンなどを使って遠隔地から高齢者の様子を確認できます。プライバシーに配慮して、特定の時間のみ録画を行う設定も可能です。

【GPS付き機器】

外出することが多い高齢者の場合、GPS機能を備えたデバイスを使用することで、家族も現在地を把握することができます。道に迷うなどのリスクを軽減できます。

【緊急通報システム】

ボタンを押す、あるいは握るだけで緊急通報できる機器もあり、転倒や急な体調不良時に非常に役立ちます。

【エアコンの遠隔操作】

専用アプリを使って遠隔操作できるエアコンが普及し始めました。この機能を活用すれば、離れた場所から部屋の温度を調整したり、外出先からエアコンをオン・オフできます。近年、夏の猛暑が深刻化しているため、室温の管理は重要な見守り手段のひとつといえるでしょう。

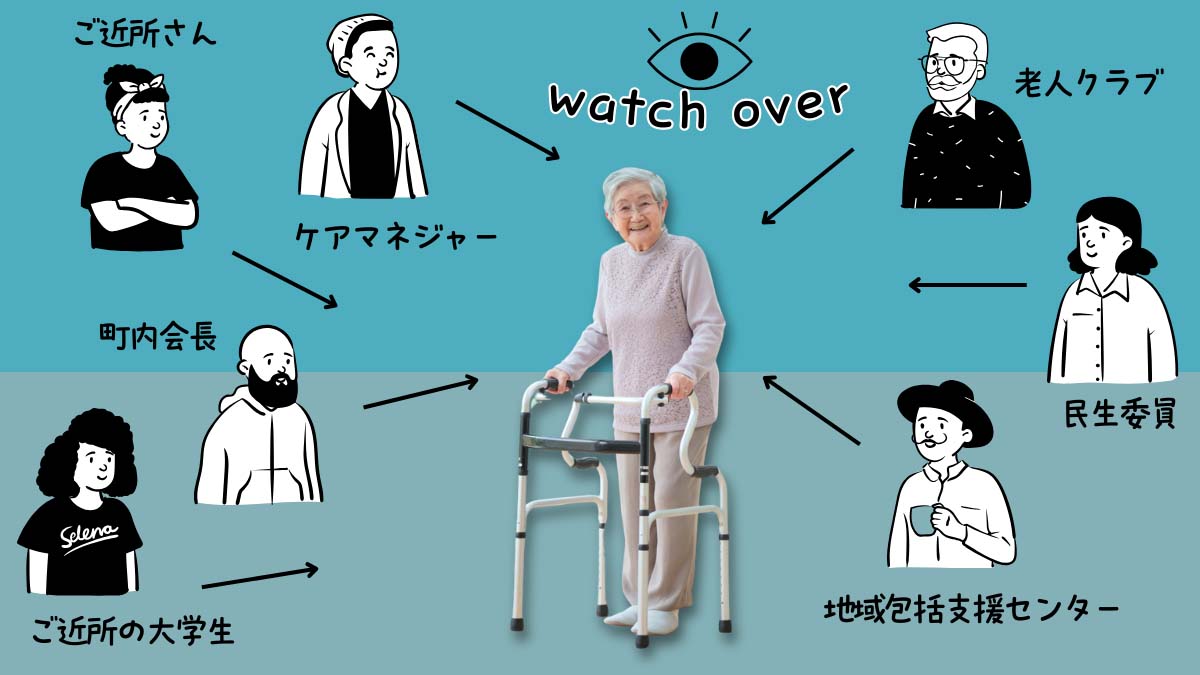

ポイント6:近所の「見守りの」目を増やす

特に独居や高齢夫婦の世帯では、近隣の方と良好な関係を築くことが重要です。日常的な声掛けを通じて見守りの目を増やし、地域全体で支え合う意識を持つことで、安心感を得ることができます。

【近所への声掛け】

近隣の方と気軽に声を掛け合える関係が築けている場合は、家族から「何か気づいたことがあれば連絡をお願いします」と伝えておくと良いでしょう。困ったときや気になることがあった際に、様子を見に行ってもらえるよう頼んでおくと安心です。

【民生委員とつながる】

地域の民生委員に親の状況や家族の介護体制を伝えておくことで、困ったときに相談しやすい関係を築けます。事前に関係を深めておくことで、必要な支援を受けやすくなります。

【町内会や老人クラブへ声掛け】

町内会や自治会と連携することで、地域全体での見守り体制を強化できます。ただし、多くの場合、これらの団体に加入していることが前提となるため、事前に参加状況を確認しておくとよいでしょう。

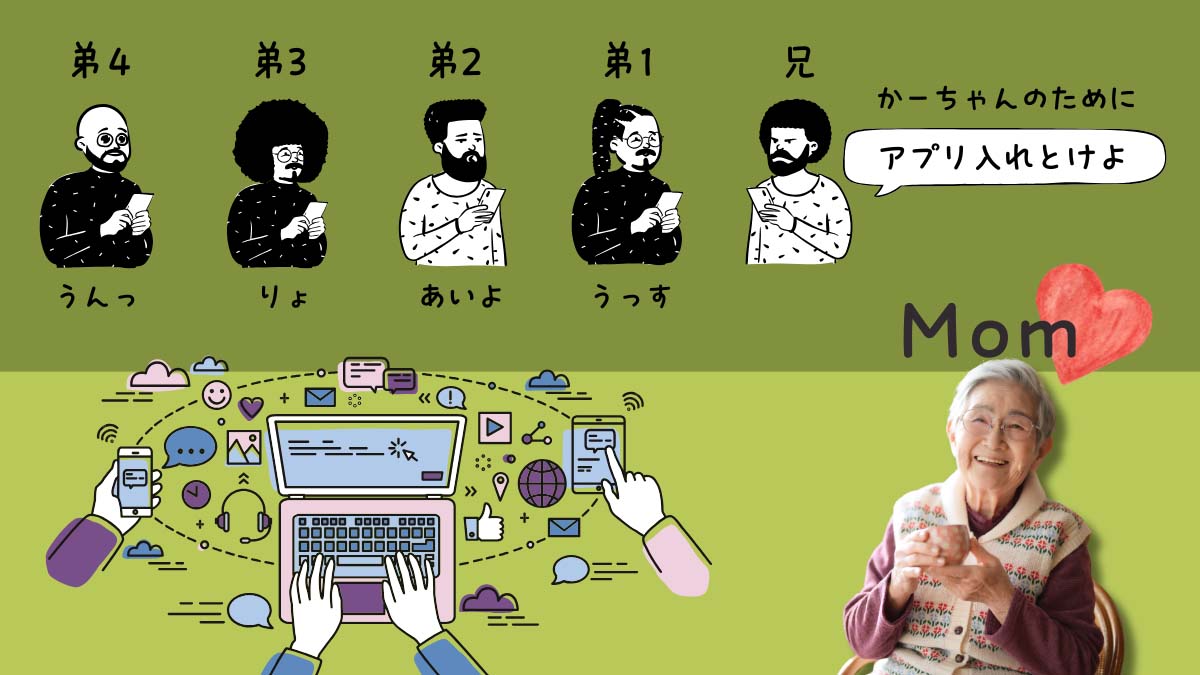

ポイント7:情報共有のアプリを活用

家族間で介護状況を共有できるアプリが増えています。アプリを活用することで、役割分担ができるようになり、効率的なサポートや連携が可能になります。

【リアルタイムの情報共有】

メッセージアプリを使えば、親の健康状態や日常の様子をリアルタイムで共有できるため、急な変化にも素早く対応できます。遠方に住む家族も状況を把握しやすく、適切なサポートを行うための情報をすぐに得られます。

【カレンダーアプリの活用】

家族間でスケジュールを共有できるカレンダーアプリを活用すると、介護の予定管理がわかりやすくなります。訪問介護や通院の日程を登録し、家族が確認しやすい環境を整えましょう。リマインダー機能を使えば、予定を忘れる心配も減らせます。

【介護の見える化にもなる】

アプリを活用することで、介護の負担や役割分担が明確になります。誰がどの支援を行っているかが共有されるため、偏りを防ぎ、効率的なサポートにつなげることができます。

ポイント8:介護技術を学ぶ

家族介護者が安全で負担の少ない介助を行うためには、基本的な介護技術を学ぶことが助けになります。介護される側の安心感を高めるだけでなく、介護者自身の身体の負担も軽減できます。

ポイント9:4つの基本ケアを実践

家族介護では、体調や精神状態を安定させるためのケアを日常的に取り入れることが大切です。難しいことではないので、無理のない範囲で実践してみましょう。

【水分のケア】

脱水症状を防ぐため、1日に1,500~1,800mlの水分をこまめに補給しましょう。高齢者は喉の渇きを感じにくいため、定期的に飲み物を勧めることが大切です。ただし、水分制限のある方は医師の指示に従ってください。

【食事のケア】

少なくとも1日に1,500kcal程度の食事を摂るよう心がけましょう。食欲が低下している場合は、栄養補助食品や飲料を取り入れ、必要なエネルギーを確保します。

【排便のケア】

便秘予防には食物繊維を多く含む食事と適度な水分補給が欠かせません。排便のリズムを整えるため、生活習慣を見直すことも重要です。

【運動のケア】

1日2km程度のウォーキングを週3~4日行うのが理想的ですが、家族の負担を減らすためにデイサービスを活用し、体を動かす機会を増やしましょう。

ポイント10:レスパイトケアを活用する

レスパイトケアとは、介護者が一時的に介護から離れ、休息を取るための支援サービスです。負担を軽減するために、ショートステイやデイサービスを活用し、定期的に休息を取れるようにしましょう。短期間の介護サービスを利用することで、家族が心身をリフレッシュし、より安定した介護を続けられます。

まとめ

訪問介護サービスが利用できない状況は、家族にとって大きな負担となります。そのため、全面的に家族が介護を担うことは可能な限り避けたいものです。ただし、やむを得ず家族が介護を行う場合には、本記事で紹介した効率的な方法を参考にしながら、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーと相談を重ねて進めてみてください。

.jpg)